Definizione di cecità, ipovisione e deficit visivo.

PUNTI CHIAVE

- La disabilità visiva si manifesta lungo un continuum: dalla visione correggibile alla visione ipovedente fino alla cecità totale.

- La maggior parte delle persone classificate come cieche hanno un minimo di vista.

- Le definizioni di cecità variano a seconda del mondo e del tempo.

Il termine “ipovedente” si applica alle persone la cui vista ridotta, limita la loro capacità di svolgere le normali attività quotidiane, come guardare la televisione, cucinare etc. L’ipovisione di solito, a parte paatologie specifiche, viene curata con lenti correttive o chirurgia refrattiva.

In base a quanto indicato dall’OMS: una persona si definisce cieca quando la sua acuità visiva corretta, nell’occhio che ci vede meglio, è al di sotto di 1/20; un soggetto ipovedente ha un acuità visiva corretta, nell’occhio che vede meglio, tra i 3/10 e 1/20.

Ciò significa che, anche con lenti o altri mezzi di correzione, nella cecità la visione risulta gravemente compromessa. Per quanto riguarda l’ipovisione, si tratta di una condizione meno grave, ma comunque limitante.

Le cause dell’ipovisione sono molteplici e, molte volte, legate anche al paese di appartenenza. Un paese più povero e sottosviluppato trova, ad esempio, tra le cause più comuni dell’ipovisione la cataratta se non viene trattata adeguatamente, oppure per le fasce più povere, l’utilizzo di un’alimentazione di cibi processati e a buon mercato contenente dosi eccessive di zuccheri e additivi chimici. Gli alimenti ultra-processati, ricchi di additivi e grassi ma poveri di fibre e nutrienti, sono invitanti per il palato eppure estremamente dannosi per la salute.

Tra le principali cause, vi è la degenerazione maculare legata all’età, una malattia che colpisce la parte centrale della retina, compromettendo la capacità di vedere i dettagli.

Un’altra causa comune è il glaucoma, una patologia che danneggia il nervo ottico e riduce gradualmente il campo visivo.

Anche la retinopatia diabetica, legata a complicazioni del diabete, così come l’albinismo, possono compromettere gravemente la retina e portare a ipovisione.

Altri fattori includono traumi oculari, infezioni, malattie genetiche o malformazioni congenite dell’occhio.

Nell’arco temporale di una vita, la vista può deteriorarsi rapidamente a causa di molteplici ragioni, non ultimo lo sviluppo del glaucoma. Si può perdere la capacità di vedere la lettera più grande su una tabella oculistica standard, ma si possono ancora contare le dita tenute a pochi metri dagli occhi.

Un conoscente può chiedere “Come puoi essere cieco se riesci ancora a vedere?”

Nel linguaggio quotidiano, “cecità” significa l’incapacità di vedere qualsiasi cosa. Ma le definizioni formali di cecità hanno a lungo consentito vari gradi di visione residua. Ad esempio, un rapporto pubblicato nel 1915 da un comitato della Royal Society of Medicine ha definito quella che ha chiamato “cecità pratica”:

Molte persone che possono percepire la luce e, in una certa misura, la forma degli oggetti, sono tuttavia praticamente cieche per quanto riguarda le normali attività della vita, e sarebbe irragionevole negare loro l’aiuto che viene dato ai ciechi totali. (Smith & Paton, 1915, p. 149)

In altre parole, le persone con una visione residua, dovrebbero essere classificate come cieche se la loro capacità funzionale nella vita di tutti i giorni, non è molto migliore di quella di chi non ha affatto una vista. La ragione per cui si è arrivati a dover fare queste distinzioni era (e lo è ancora) di natura legale: le agenzie governative volevano avere dei parametri per valutare, chi ha diritto a ricevere i benefici e i servizi disponibili per i ciechi.

Determinare chi è cieco e chi non lo è

Nel suo articolo del 2009 “On Blindness”, la studiosa di studi sulla disabilità e vittoriana Julia Miele Rodas ha scritto:

La cecità è un “continuum”, o una varietà, con così tante gradazioni e una tale confusa diversità di vedere e non vedere che diventa virtualmente impossibile mettere un dito su un punto e dichiarare: Ecco! Questa persona è vedente, e quella invece è cieca.

Sebbene ogni persona cieca sia unica, la comunicazione tra ricercatori, medici, clienti e altri soggetti risulta più comprensibile e meno ambigua se riusciamo ad identificare e misurare oggettivamente le caratteristiche principali della perdita della vista.

La definizione che ha avuto la maggiore influenza negli Stati Uniti è stata sviluppata da un comitato dell’American Medical Association (AMA) 90 anni fa. Il comitato “è stato nominato in risposta a una richiesta del Department of Public Welfare dello Stato dell’Illinois per una definizione di cecità, in termini scientifici, che potrebbe essere resa statutaria” (Jackson et al., 1934. p. 1445).

Questa definizione si concentra su due caratteristiche fondamentali della perdita della vista:

- Acuità visiva notevolmente ridotta

- Visione periferica notevolmente ridotta

Il termine “acuità visiva” si riferisce alla nitidezza e chiarezza della vista quando si guarda direttamente un oggetto. La definizione AMA afferma che una persona è cieca se la sua acuità visiva corretta nell’occhio migliore è 20/200 o inferiore.

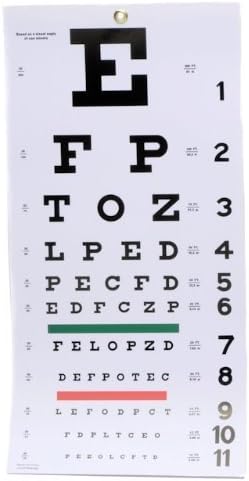

Una persona che indossa lenti correttive (ad esempio occhiali o lenti a contatto) ma riesce comunque a leggere solo la riga superiore di una tipica tabella oculistica ha una vista di 20/200 (vedere Figura 1). Questa persona dovrebbe stare a 20 piedi di distanza dalla tabella oculistica per vederla chiaramente come una persona non ipovedente che sta a 200 piedi di distanza.

Una persona che indossa lenti correttive (ad esempio occhiali o lenti a contatto) ma riesce comunque a leggere solo la riga superiore di una tipica tabella oculistica ha una vista di 20/200 (vedere Figura 1). Questa persona dovrebbe stare a 6 metri di distanza dalla tabella oculistica per vederla chiaramente come una persona non ipovedente che sta a 60 metri di distanza.

Figura 1. La tabella di Snellen, utilizzata per misurare l’acuità visiva.

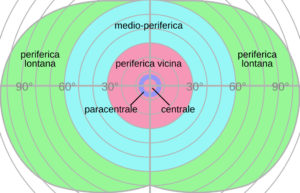

La seconda caratteristica fondamentale nella definizione di cecità dell’AMA è la visione periferica notevolmente ridotta, definita “deficit del campo visivo”. Il campo visivo è tutto ciò che vedi da un lato all’altro e dall’alto in basso quando guardi direttamente un singolo punto di fronte a te. Nelle persone non ipovedenti, il campo visivo si estende per oltre 120 gradi da sinistra a destra e circa 90 gradi dall’alto in basso (vedi Figura 2).

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE (ICD) LETTURE ESSENZIALI

Figura 2. Il campo visivo, che comprende regioni centrali e periferiche.

Il campo visivo è separato in due aree visive:

- visione centrale, che è la piccola area al centro che vede i dettagli fini degli oggetti (misurata come acuità visiva)

- visione periferica, che è la vasta area che circonda il centro che vede gli oggetti in modo molto meno dettagliato

La definizione AMA afferma che una persona è cieca se il suo intero campo visivo si estende solo di 20 gradi o meno attorno al centro (Koestler, 2004). È come se la persona stesse guardando il mondo attraverso un lungo tubo.

La definizione di cecità dell’AMA include anche le persone che sono “totalmente cieche”, il che significa che non hanno alcuna percezione della luce. Gli individui totalmente ciechi, tuttavia, costituiscono solo circa il 10-20 percento di coloro che soddisfano i criteri AMA per la cecità (Kleege, 2005; Lee et al., 2024). Pertanto, la stragrande maggioranza delle persone legalmente cieche ha un po’ di vista.

l’articolo continua dopo la pubblicità

La definizione AMA è stata rapidamente adottata dalle legislature federali e statali, che hanno incluso il suo linguaggio nella legislazione che fornisce benefici e servizi ai ciechi (Koestler, 2004; Lee et al., 2024). Ancora più importante, il Congresso degli Stati Uniti ha incluso la definizione nel Social Security Act del 1935.

Ma la definizione AMA esclude arbitrariamente altri la cui vista è così compromessa da causare notevoli difficoltà nel funzionamento quotidiano (Leat et al., 1999; Vaishali & Vijayalakshmi, 2020). Oggi, queste persone sono classificate come “ipovedenti”.

Ipovisione: disabile ma non cieco

Negli anni ’50, Gerald Fonda ed Eleanor Faye, che lavoravano al Lighthouse for the Blind di New York City, coniarono il termine “ipovisione” e lo applicarono alle persone con perdita della vista non correggibile che non soddisfacevano i criteri AMA per la cecità (Leat et al., 1999; Mogk & Goodrich, 2004). Definirono la “ipovisione” in termini pratici e funzionali, come la capacità significativamente ridotta di svolgere importanti attività della vita quotidiana, anche con la migliore vista corretta. Ad esempio, una persona che indossa occhiali e ha difficoltà a vedere un volto dall’altra parte di una stanza sarebbe classificata come ipovedente.

Le definizioni funzionali di ipovisione sono interessanti perché tengono conto delle esigenze specifiche degli individui e delle attività quotidiane più importanti per loro. Tuttavia, le valutazioni cliniche basate su queste definizioni dipendono dai giudizi soggettivi dei clinici (Leat et al., 1999).

Pertanto, gli specialisti hanno cercato di sviluppare definizioni di ipovisione che includano misure numeriche. Alcune definizioni di ipovisione, ad esempio, specificano un intervallo di acuità visiva da 20/70 a migliore di 20/200 (Mogk & Goodrich, 2004). Ma le valutazioni cliniche dell’ipovisione includono altri aspetti della vista, come la percezione della profondità e la capacità di distinguere un oggetto dal suo sfondo. Si tratta di un problema complesso su cui ho intenzione di tornare in un post futuro.

Organizzazione Mondiale della Sanità: Definizioni di disabilità visiva e cecità

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è responsabile dello sviluppo e dell’implementazione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), un sistema di classificazione utilizzato a livello globale. L’undicesima revisione dell’ICD, entrata in vigore nel 2022, elenca diverse categorie di perdita della vista che costituiscono un continuum dalla compromissione lieve alla cecità totale (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2022).

La definizione di “cecità” dell’ICD è più restrittiva della definizione dell’AMA:

- ICD: acuità visiva peggiore di 20/400

- AMA: acuità visiva peggiore di 20/200

- ICD: il campo visivo si estende di 10 gradi o meno attorno al centro

- AMA: il campo visivo si estende di 20 gradi o meno attorno al centro

Questo confronto mostra che la risposta alla domanda “Questa persona è cieca?” dipende da chi chiede e dal motivo per cui vuole saperlo. Le differenze nella definizione ICD sono dovute, in parte, al fatto che è utilizzata principalmente nella ricerca epidemiologica in tutto il mondo (vedere la Guida di riferimento ICD ).

In questo blog, a meno che non affermi diversamente, uso la definizione AMA per classificare le persone come cieche. Nel mio prossimo post, esaminerò l’influenza degli stereotipi sociali nella vita delle persone cieche.

Riferimenti

Jackson, E., Snell, AC, & Gradle, PS (1934). Rapporto del comitato sulla definizione di cecità. Journal of the American Medical Association , 103 (19), 1445-1446

Kleege, G. (2005). Cecità e cultura visuale: un resoconto di un testimone oculare. Journal of Visual Culture , 4 (2), 179-190.

Koestler, FA (2004). The Unseen Minority: A Social History of the Blind in the United States . American Foundation for the Blind. (Opera originale pubblicata nel 1976)